Pilze sollte immer nur anhand ihrer makroskopischen Merkmalen bestimmt werden (mit bloßem Auge sichtbare Merkmale).

Bestimmungen mit Fotoerkennung via App sind Grundsätzlich gefährlich, ausser man überprüft das Ergebnis mit den makroskopischen Merkmalen.

Um Pilze bestimmen zu können, ist es wichtig immer den ganzen Pilz mit Stielende ausgräbt.

Denn oft zeigt sich dort das wichtigste Merkmal, wie etwa beim Grünen Knollenblätter Pilz.

Auch sollte man sich merken welche Pflanzen und Bäume dort vorkommen, denn auch sie liefern einen Anhaltspunkt.

Um Pilze bestimmen zu können ist es Wichtig seine Merkmale zu kennen, um so Verwechslungen auszuschliessen.

Zu Bemerken ist, dass je nach Bestimmungsliteratur andere Ausdrücke verwendet werden.

Deshalb sollte die Abbildung mit der jeweiligen Bestimmungsliteratur abgeglichen werden und die von der Bestimmungsliteratur verwendete Bezeichnung genutzt werden.

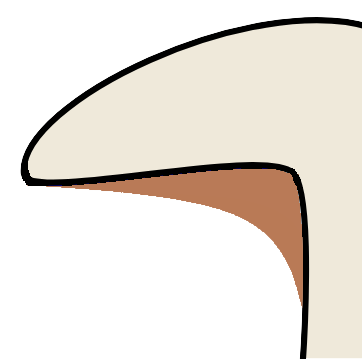

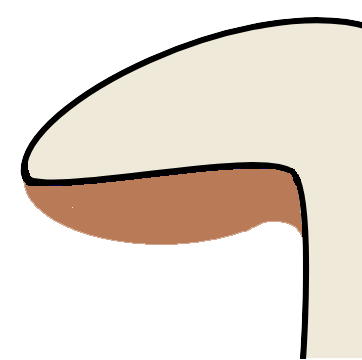

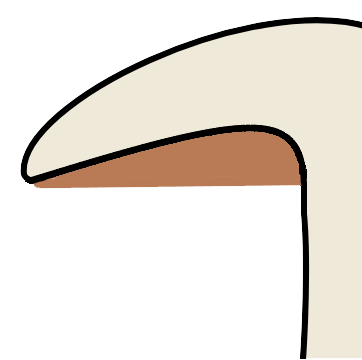

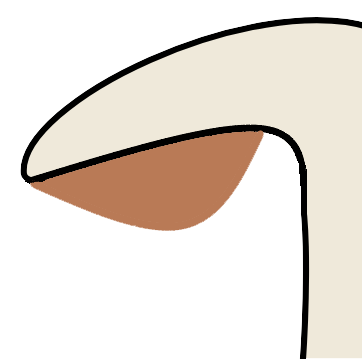

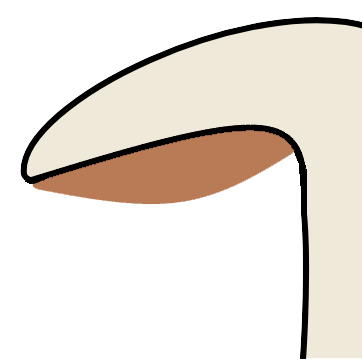

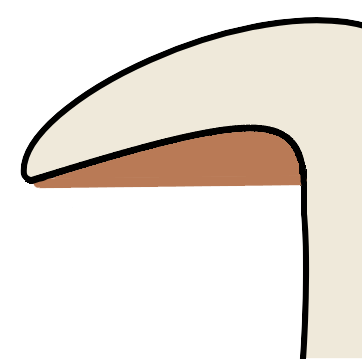

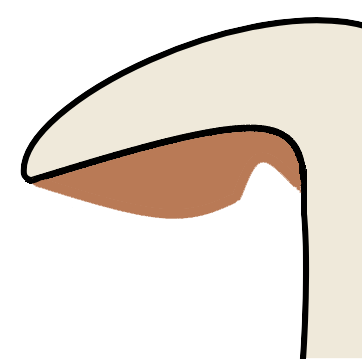

Hutform

Ein wichtiger Punkt ist zu beachten!

In den verschiedenen Entwicklungsstadien haben die Pilze meistens auch eine andere Hutformen.

Am besten wen man Pilze in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung sammelt um sie dann mit der Beschreibung in der Bestimmungsliteratur zu vergleichen.

Die Abbildungen zeigen Pilze in ihrem mittleren Stadium zwischen jung und alt.

In den verschiedenen Entwicklungsstadien haben die Pilze meistens auch eine andere Hutformen.

Am besten wen man Pilze in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung sammelt um sie dann mit der Beschreibung in der Bestimmungsliteratur zu vergleichen.

Die Abbildungen zeigen Pilze in ihrem mittleren Stadium zwischen jung und alt.

Polsterförmig

Kugelig

Halbkugelig

Gewölbt

Spitz Gebuckelt

Stumpf Gebuckelt

Durchbohrt

Trichterig

Glockig

Kegelig

Genabelt

Eiförmig

Walzenförmig

Niedergedrückt

Ausgebreitet

Hutoberfläche

Radialfaserig

Anliegende Oberflächenbekleidung, die aus ausgerichteten, langgestreckten, strichartigen Fasern besteht wodurch der Untergrund oft durchscheint, z.B. bei Risspilzen.

Radialfaserig eingewachsen

Eingewachsene Oberflächenbekleidung, die aus ausgerichteten, langgestreckten, strichartigen Fasern besteht.

Schuppig

Fischartige Oberfläche die aus kleineren oder grösseren Schuppenartigen Hautfetzen bestehen.

Konzentrisch aufplatzend

Dies ist oft bei reifen Pilzen zu beobachten, wenn die Huthaut aufgrund des Wachstums und der Ausdehnung des Hutes aufbricht.

Ein Beispiel für einen solchen Pilz ist der Falsche Rotfussröhrling.

Ein Beispiel für einen solchen Pilz ist der Falsche Rotfussröhrling.

Warzig

Mit Warzenartigen Velumflocken, diese sind abwischbar und können bei Regen vollständig verschwinden, so dass der Hut kahl ist.

Die Flocken sind Reste einer Gesamthülle (Velum universale), die den jungen Pilz anfangs schützend umschliesst.

Sparrig

Mit aufgebogenen beziehungsweisse abstehenden Schuppen.

Spitzschuppig

Schuppen die eher wie Stacheln aussehen.

Gezont

An der Hutoberfläche befinden sich andersfarbige konzentrisch Angeordnete Kreise.

Körnig

Die Oberfläche sieht aus wie Punktiert, die Schuppen sind als kleine Punkte zu sehen.

Filzig

Oberfläche mit feinen, ungerichteten, kurzen Härchen, meist dicht bedeckt (fast wollig nur mit kürzeren Haaren).

Wachsartig

Wachsartig glänzend, wie eine Kerze.

Schleimig, Schmierig

Eine schleimige Hutoberfläche kann bei trockenem Wetter abtrocknen und wird dann als nicht mehr als schleimig wahrgenommen.

In diesem Fall hilft es, den Pilz anzufeuchten und ein paar Sekunden zu warten.

Die Schleimschicht quillt dann erneut auf und macht in den meisten Fällen ihrem Namen wieder Ehre.

In diesem Fall hilft es, den Pilz anzufeuchten und ein paar Sekunden zu warten.

Die Schleimschicht quillt dann erneut auf und macht in den meisten Fällen ihrem Namen wieder Ehre.

Klebrig

Wird ersichtlich wenn Nadeln, Erde oder Laubresten am Hut anhaften.

Hygrophan

Der Hut verändert seine Farbe durch Wasserverlust, meist ein Verblassen der Farbe von der Hutmitte aus.

Hutrand

Behangen

Velumflocken verbleiben am Hutrand.

Eingerollt

Huthaut bleibt am Hutrand halbkreisförmig eingebogen.

Gerieft

Hut lässt (oft nur in feuchtem Zustand) von oben den Verlauf der Lamellen erkennen.

Radial eingerissen

Huthaut kurz einreissend bis aufspaltend.

Ein typisches Merkmal der Risspilze.

Ein typisches Merkmal der Risspilze.

Gefurcht

Mit Rillen versehen (gerillt, rillig).

Wellig verbogen

Meisten ist der ganze Hut wellig verbogen.

Zottig

Herabhängende Fetzen von Velumresten.

Im Gegensatz zu Behangen wo nur einzelne Velumflock vorhanden sind.

Im Gegensatz zu Behangen wo nur einzelne Velumflock vorhanden sind.

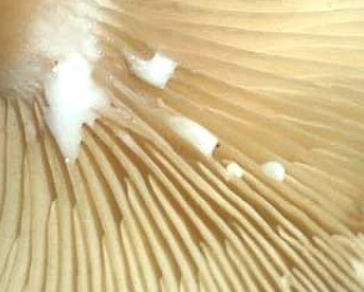

Lamellenanordnung

Kombinationen sind natürlich auch möglich, z.B. gedrängt stehend und untermischt.

Entfernt stehend

Gedrängt stehend (Dicht stehend)

Gegabelt

Gegabelt angewachsen

Untermischt

Aderig verbunden

Wellig

Lamellenform

Die Lamellen können verschiedene Formen haben, sie können schmal oder breit sein (verglichen mit der Dicke des Hutfleisches), bauchig, bogig, gewellt oder gerade sein.

Bauchig

Bogig

Gewellt

Gerade

Lamellenschneiden

Die Lamellenschneide kann verschiedene Formen haben, sie kann gezähnelt, gesägt, gekerbt, bewimpert oder glatt sein.

Sie kann ebenso gefärbt sein wie die Lamellenfläche, kann aber auch weiß oder farbig abgesetzt oder mit einer farbigen Linie unterlegt sein.

Sie kann ebenso gefärbt sein wie die Lamellenfläche, kann aber auch weiß oder farbig abgesetzt oder mit einer farbigen Linie unterlegt sein.

Gezähnelt

Gesägt

Gekerbt

Bewimpert

Glatt

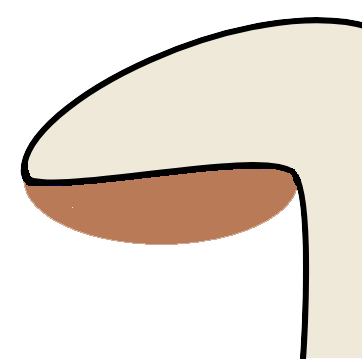

Lamellenansatz

Lamellenansatz ist die Befestigung der Lamelle am Stiel.

Wie die Lamellen angewachsen sind sagt viel über den Pilz aus.

Innerhalb einer Art ist die Lamellenhaltung meist erstaunlich konstant, und deshalb benützt man dieses Merkmal, um die verschiedenen Pilzarten zu gruppieren in Gattungen.

Deshalb sollte man einen Pilz auch immer von unten Fotografieren.

Wie die Lamellen angewachsen sind sagt viel über den Pilz aus.

Innerhalb einer Art ist die Lamellenhaltung meist erstaunlich konstant, und deshalb benützt man dieses Merkmal, um die verschiedenen Pilzarten zu gruppieren in Gattungen.

Deshalb sollte man einen Pilz auch immer von unten Fotografieren.

Frei

Lamellen erreichen nicht den Stiel.

Zum Beispiel typisch für Champignons und Scheidlinge.

Zum Beispiel typisch für Champignons und Scheidlinge.

Fast Frei

Zwischen frei und angeheftet, was man erst bei näherer Betrachtung sieht.

Angeheftet

Lamellen sind weniger als zur Hälfte ihrer Breitseite am Stiel angewachsen.

Angewachsen

Lamellen sind gerade am Stiel angewachsen.

Herablaufend

Lamellen laufen ein längeres Stück am Stiel herab.

Typisch für die Gattung Trichterlinge.

Typisch für die Gattung Trichterlinge.

Mit Kollar

Am Hutfleisch eines Pilzes liegende ringförmigen Krage der die Lamellen vom Stiel trennt.

Ausgebuchtet (Burggraben)

Die Ansatzstelle einer Lamelle am Stiel sieht so aus, als wäre ein Teil davon herausgebrochen oder herausgebissen

Der sogenannte Burggraben bei Ritterlingen.

Der sogenannte Burggraben bei Ritterlingen.

Ausgebuchtet mit Zahn herablaufend

Ausgebuchtet mit Zahn herablaufende Lamellen sind wie beim Burggraben, jedoch laufen sie noch weiter am Stil herunter.

Mit Zahn herablaufend

Die Lamellen laufen nur ein kurzes Stück am Stiel herab und nicht soweit wie bei herablaufenden Lamellen.

Stielform

Lamellenansatz ist die Befestigung der Lamelle am Stiel.

Wie die Lamellen angewachsen sind sagt viel über den Pilz aus.

Innerhalb einer Art ist die Lamellenhaltung meist erstaunlich konstant, und deshalb benützt man dieses Merkmal, um die verschiedenen Pilzarten zu gruppieren in Gattungen.

Deshalb sollte man einen Pilz auch immer von unten Fotografieren.

Wie die Lamellen angewachsen sind sagt viel über den Pilz aus.

Innerhalb einer Art ist die Lamellenhaltung meist erstaunlich konstant, und deshalb benützt man dieses Merkmal, um die verschiedenen Pilzarten zu gruppieren in Gattungen.

Deshalb sollte man einen Pilz auch immer von unten Fotografieren.

Bauchig

An der Stielbasis bauchig verdickt.

Keulig

An der Stielbasis keulenförmig verdickt.

Verjüngt

Zur Stielbasis spitz zulaufend.

Zylinderisch

Der Stiel ist von der Stielspitze bis zu zur Stielbasis gleich dick.

Wurzelnd

Der Stiel endet nicht an der Basis, sondern hat einen Wurzel so wie bei Pflanzen.

Knollig verdickt

Im Gegensatz zu bauchig, eher die Form einer Rübe.

Knollig verdickt

Im Gegensatz zu bauchig, eher die Form einer Rübe.

Verdreht

Der Siel ist faserig verdreht.

Spindelig

An der Stielspitze schmal, in der Mitte verdickt und dann zur Stielbasis allmählich zugespitzt.

Stieloberfläche

Mit Netz

Wichtig und deutlich zu sehen bei Steinpilzen.

Schuppig

Mit aufgebogenen beziehungsweise abstehenden Schuppen.

Sparrig geschuppt

Gleich wie geschuppt nur gröber.

Flockig

Mit ganz feinen kleinen Velumflocken.

Grubig

Gut sichtbar beim Edelreizker.

Genattert

Velumreste oder ein waagerechtes Aufreissen der äusseren Stielrinde.

Als bandähnliche Verfärbung am Stiel sichtbar, oft mit Zick-Zack-Bänderung.

Als bandähnliche Verfärbung am Stiel sichtbar, oft mit Zick-Zack-Bänderung.

Bereift

Oberfläche mit mehligem Belag überzogen.

Faserig

Mit längs Fasern.

Gefurcht / Rillig

Deutlich sichtbare Furchen oder Rillen im Stiel.

Punktiert

Feine körnige Pünktchen.

Stielfleisch

Das Fleisch kann hart, weich, steif, biegsam, brüchig, zerbrechlich, korkig oder zäh sein.

Es gibt auch ausgesprochen fleischige, knorpelige, borstenartige oder faserige Stiele.

Manche sind im Schnitt hohl oder ganz einfach voll.

Es gibt auch ausgesprochen fleischige, knorpelige, borstenartige oder faserige Stiele.

Manche sind im Schnitt hohl oder ganz einfach voll.

Hohl

Wattig ausgestopft

Zelig hohl

Faserig

Ring

Die verschiedenen Ringarten entstehen durch das durch das Velum partiale (Teilhülle),

welches im Gegensatz zum Velum universale nicht den ganzen Fruchtkörper umschliesst,

sondern nur den Hut mit den sporentragenden Teilen schützt.

Es gibt auch einige Pilzarten welche gleichzeitig, Velum universale und Velum partiale aufweisen.

Es gibt auch einige Pilzarten welche gleichzeitig, Velum universale und Velum partiale aufweisen.

Der Ring kann wahlweise hängend (Manschette), aufsteigend, abstehend oder auch als doppelter Ring bestehen.

Bei einigen ist der Ring gerieft, dass kommt durch den Abdruck der Lamellen.

Wieder andere bestehen aus haariger oder fädiger Beschaffenheit (Cortina) oder können nur aus Schleierresten bestehen.

Bei machen Art ist der Ring sehr vergänglich und nicht mehr zu sehen.

Bei einigen ist der Ring gerieft, dass kommt durch den Abdruck der Lamellen.

Wieder andere bestehen aus haariger oder fädiger Beschaffenheit (Cortina) oder können nur aus Schleierresten bestehen.

Bei machen Art ist der Ring sehr vergänglich und nicht mehr zu sehen.

Eine Ringzone bei Pilzen ist keine wirkliche Ringstruktur, sondern besteht aus Velumresten.

Die Farbe der Ringzone ist oft oberhalb anders als unterhalb.

Bei der Oberfläche ist der Unterschied zwischen Stielspitze und Stielbasis oft besonders gross.

Die Farbe der Ringzone ist oft oberhalb anders als unterhalb.

Bei der Oberfläche ist der Unterschied zwischen Stielspitze und Stielbasis oft besonders gross.

Hängend ungerieft

Der Ring ist glatt und ohne Riefen.

Hängend gerieft

Diese Riefen entstehen durch den Abdruck der Lamellen, wenn sich das Velum über diese spant.

Gut zu sehen bei Perlpilzen oder dem Grauen Wulstling, was sie vom Pantherpilz unterscheidet.

Gut zu sehen bei Perlpilzen oder dem Grauen Wulstling, was sie vom Pantherpilz unterscheidet.

Aufsteigend

Der Ring zeigt nach oben.

Verschiebbar

Der Ring lässt sich nach unten und oben verschieben.

Die bekanntesten Pilze mit diesem Merkmal sind Riesenschirmlinge.

Die bekanntesten Pilze mit diesem Merkmal sind Riesenschirmlinge.

Doppelter Ring

Zwei Ringe die miteinander verbunden sind, einer zeigt nach oben der andere nach unten.

Ringzone

Es ist deutlich zu sehen dass die Oberfläche unten anders aussieht als oben und auch die Farbe ist unterschiedlich.

Schleier (Cortina)

Spinnwebenartiger (haarartiger) Schleier, der den Hutrand mit dem Stiel verbindet (z.B. bei jungen Schleierlingen).

Dieser Schleier bleibt oft fädig am Hutrand oder Stiel übrig und ist meist flüchtig.

Bei älteren Exemplaren auch als dunkelgefärbte ringähnliche Zone erkennbar.

Dieser Schleier bleibt oft fädig am Hutrand oder Stiel übrig und ist meist flüchtig.

Bei älteren Exemplaren auch als dunkelgefärbte ringähnliche Zone erkennbar.

Stielbasis

Die Stielbasis liefert für die Bestimmung wichtige Merkmale, daher ist es auch wichtig, dass der Pilz mit der Basis gepflückt wird.

Am besten mit dem Messer unter das Stielende stechen und ihn so herausheben, so dass eine eventuell vorhandene Knolle mit kommt, da ansonsten ein wichtiges Merkmal verloren geht.

Am besten mit dem Messer unter das Stielende stechen und ihn so herausheben, so dass eine eventuell vorhandene Knolle mit kommt, da ansonsten ein wichtiges Merkmal verloren geht.

Sackartige lappige Scheide

Sackartige lappige Scheide oder brüchige Scheide und sehr vergänglich, ohne Knolle.

Zum Beispiel: Scheidenstreiflinge.

Zum Beispiel: Scheidenstreiflinge.

Kindersöckchen

Abgestutzte zwiebelartige Knolle, der Stiel wirkt eingepfropft und hat keine Scheide.

Pantherpilz.

Pantherpilz.

Warzig gegürtelt

Rübenartige Knolle mit warzigem Gürtel, ohne Scheide.

Fliegenpilze.

Fliegenpilze.

Gerandete Knolle

Breit gerandete zwiebelförmige Knolle, ohne Scheide.

Porphyrbrauner Wulstling.

Porphyrbrauner Wulstling.

Rübenartige Knolle

Knollig verdickt ähnlich wie eine Rübe, ohne Scheide.

Zum Beispiel: Perlpilz.

Zum Beispiel: Perlpilz.

Topfartige Knolle

Knollige Basis, die in einer topfartigen, fest angewachsenen und kantig vom übrigen Stiel abgesetzten Scheide steckt.

Zitronengelber Knollenblätterpilz.

Zitronengelber Knollenblätterpilz.

Derbe Knolle mit wulstigen Velumrest

Die Knolle ist mit einem wulstigen Velumrest verdickt und manchmal ist eine enganliegende Scheide zu erkennen.

Zum Beispiel: Narzissengelber Wulstling.

Zum Beispiel: Narzissengelber Wulstling.

Knolle mit schlaffanliegender Scheide

Schlaffanliegende Scheide über der Knolle, mit eierschaliger Volva.

Zum Beispiel: Weisser Knollenblätterpilz.

Zum Beispiel: Weisser Knollenblätterpilz.

Knolle mit derb abstehender Scheide

Derbe eher abstehende Scheide über der Knolle, mit eierschaliger Volva.

Grüner Knollenblätterpilz.

Grüner Knollenblätterpilz.

Gerandete Knolle ohne Kindersöckchen

Oft mit rübenförmiger Knolle und leichtem Warzengürtel, ohne Scheide.

Grauer Wulstling.

Grauer Wulstling.

Milch

Bei einigen Arten tritt bei Verletzung Saft (Milch) aus, dieser kann wässrig klar, weiss oder farbig sein.

Die Milch kann mild oder scharf sein, aber Vorsicht bei der Geschmacksprobe immer nur mit der Zungenspitze und nicht etwa ein Stück in den Mund nehmen.

Geschmack und Farbe des Milchsaftes sowie seine Farbveränderung an der Luft sind wichtige Merkmale die zur Artbestimmung genutzt werden.

Schmeckt die Milch mild, dann handelt es sich in der Regel um eine essbare Milchlingsart.

Schmeckt die Milch unangenehm (bitter, scharf, kratzend), dann handelt es sich um eine ungenießbare oder giftige Milchlingsart.

Geruch

Der Geruch spielt bei der Bestimmung auch eine Rolle, ist aber nicht immer einfach.

Zum einen riechen nicht immer alle das gleiche oder manche können bestimmte Gerüche (z.B. Bittermandel) nicht wahrnehmen.

Nur einige Beispiele von Gerüchen, da die Aufzählung sonst den Rahmen sprengt.

Aas, Anis, Bittermandel, Mehl, Rettich, Kartoffelkeller, Chlor, Gurke, Knoblauch, Maggi etc.

Zum einen riechen nicht immer alle das gleiche oder manche können bestimmte Gerüche (z.B. Bittermandel) nicht wahrnehmen.

Nur einige Beispiele von Gerüchen, da die Aufzählung sonst den Rahmen sprengt.

Aas, Anis, Bittermandel, Mehl, Rettich, Kartoffelkeller, Chlor, Gurke, Knoblauch, Maggi etc.

Sporenfarbe

Die Sporenpulverfarbe ist häufig bestimmungsrelevant.

Um die Sporenpulverfarbe zu ermitteln wird ein Sporenpulverabwurf (Abwurfpräparat) gemacht.

Damit kann bei Ständerpilzen die Farbe des Sporenpulvers ermittelt werden.

So wird es gemacht:

Den Hut vom Stiel trennen und nach unten auf ein weisses oder schwarzes Papier legen.

So sehen wir nach einigen Stunden die Farbe das Sporenpulvers.

Bei Pilzen mit Lamellen kann man auch einfach mit einem Wattestäbchen zwischen den Lamellen hin und her reiben und so die Sporenfarbe ermitteln.

Um die Sporenpulverfarbe zu ermitteln wird ein Sporenpulverabwurf (Abwurfpräparat) gemacht.

Damit kann bei Ständerpilzen die Farbe des Sporenpulvers ermittelt werden.

So wird es gemacht:

Den Hut vom Stiel trennen und nach unten auf ein weisses oder schwarzes Papier legen.

So sehen wir nach einigen Stunden die Farbe das Sporenpulvers.

Bei Pilzen mit Lamellen kann man auch einfach mit einem Wattestäbchen zwischen den Lamellen hin und her reiben und so die Sporenfarbe ermitteln.

Geschmack

Der Geschmack sollte bei der Bestimmung keine Rolle spielen.

Denn eine Geschmacksprobe vom falschen Pilz kann tödlich enden.

Weshalb nur versierte Pilzsammler eine Geschmacksprobe machen sollten.

Denn eine Geschmacksprobe vom falschen Pilz kann tödlich enden.

Weshalb nur versierte Pilzsammler eine Geschmacksprobe machen sollten.

Verfärbung

Die Verfärbung bei Verletzungen ist ebenfalls ein Wichtiges Merkmal, sei das am Hut, Röhren, Lamellen, Stiel oder Fleisch.

Fleich

Hier ist vor allem die Verfärbung wichtig.